食品添加物が不可欠になった現代に必須の食習慣『食品添加物と賢く付き合う6つの習慣を実践する』を紹介します! リスク分散が大事!

この健康習慣を続けようと決めるまでに 詳しく調べたことや、採用した理由、続けてみた効果などを余すところなく紹介しまーす。

よく10歳以上 若く間違えられる健康オタクが、ホントに効果があったものだけを厳選していますので、健康長寿を目指している人は 見ないと絶対損ですよー

ひみりか家の「健康習慣」のコンセプト

ひみりかレシピのコンセプト

➊世間の情報に流されずに とにかく自分で試して判断する

➋今までの知識を信じすぎず 常に健康情報をアップデートする

➌1つの食品や習慣に拘らずに たくさんの種類を組み合わせる

➍楽しむことを忘れない

詳しくはこちら👇

ひみりか家の結論「食品添加物と賢く付き合う6つの習慣」

結論

食品添加物が不可欠になった現代に必須の食習慣「食品添加物と賢く付き合う6つの習慣」を実践する!

添加物以外のリスクも含めて バランス良く考えることが大事!

理由

- ➊ 食品添加物以外のリスクも考慮してバランス良く考える必要がある

-

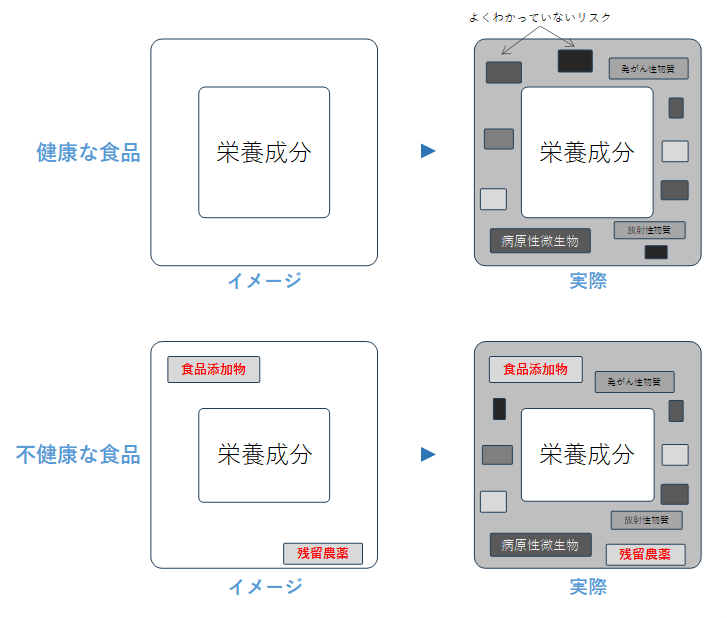

食品には添加物以外にも 意図せずに含まれているリスクがたくさんあります。例えば、食中毒の原因になる微生物や 植物由来の化学成分、重金属、カビ毒などです。そして、これらの汚染物質は食品添加物のように厳しく管理することが不可能ですので、リスクの大きさも明確ではないです。そのため、食品添加物や残留農薬のような意図して食品に加えられるものだけを危険視して避けていると、それ以外のリスク要因となる汚染物質をたくさん摂ってしまう可能性もあります。

なので、添加物以外のリスクもたくさんあることを考慮して、特定のものだけを危険視せず、バランス良く考える必要があると思いました。 - ➋ 食品添加物のリスクは他のリスクに比べて大きいとは言えない

-

食品添加物や残留農薬などの意図的に食品に加えられるものは、事業者が評価に必要なデータを提出し、安全であることが確認できなければ使用が許可されません。しかし、意図せずに含まれている汚染物質については、食品添加物のように厳しく管理することが不可能ですので、主に今までの食経験で判断しています。それに、病原性微生物による食中毒は年間1000件程度発生していますが、食品添加物が原因と断定できる健康被害はここ数十年で起きていません。加えて、厚生労働省の調査結果では、食品添加物の実際の摂取量は健康への悪影響がないとされる「一日摂取許容量」(ADI)を大きく下回っています。

食品添加物を長年食べ続けるリスクは未知数なので心配ですが、他のリスクに比べると 必ずしも大きいとは言えないと思いました。 - ➌リスクを考える最重要ポイントは食べる量

-

すべての食品は、よくわかっていないものがたくさん含まれている 未知の化学物質のかたまりなので、病原性微生物や自然毒、発がん性物質などの健康に何らかの危害を及ぼす物質も 基本的には含まれています。しかし、リスクの大きさ(どれくらい危険か)は その物質の有り無しではなく、食べる量によって左右されます。有害な影響を持つ物質でも、摂取量が健康に影響を及ぼす量を大きく下回る場合、リスクは小さいです。

なので、特定の食品の中の有害な物質を気にするよりも、有害な影響が出る量を気にする方が はるかに大事だと思いました。結局、特定のものばかりたくさん食べるのではなく、リスク分散のために多種多様な食品を食べることが大事ということです。

ひみりか家の実践方法「食品添加物と賢く付き合う6つの習慣」

- ➊ 「食品の種類」をできるだけ多くする

- ➋ おうちごはんでは できるだけ生鮮食品を使う

- ➌ 食品には添加物以外のリスクもたくさんあると意識する

- ❹ 中食や外食では添加物を気にしない

- ❺ 「よく噛む」ために食事に20分以上かける

- ❻「健康食品」や「サプリメント」は毎日摂らない

みぃ

みぃ添加物ってイメージ悪いけど、それだけを危険視するのもバランス悪そうだね

夫

夫そーだよねー 食中毒を防ぐために使われている場合も多いからね

それに添加物が使えないと 加工食品がかなり減って 値段もそうとう高くなるから スイーツとか美味しいものが手に入らなくなると思うよ

みぃ

みぃえー そんなのありえない~(T_T)

習慣にして良かったこと

食事の栄養バランスがさらに良くなった

おうちごはんでは、加工食品を減らして生鮮食品を中心にしたので、自然と栄養成分が多い食事になりました。

それに、添加物に限らず 食品にはいろんなリスクがあるので、リスク分散のために多種多様な食材を使うようになり、栄養バランスがさらに良くなりました。

栄養バランスとリスク分散を考えると、いろんな食品を幅広く食べるのが1番です!

みぃ

みぃ添加物をいろいろ調べてたのに いろんなものを食べるのが1番って結論になっちゃったね

夫

夫結局 どんな食品にもデメリットがあるから バランスが大事ってことだよね

健康情報の選別力がつき 広告に影響されなくなった

テレビやインターネットで ○○が体に悪い!ってよく聞きますが、どんな食品も、健康に影響する成分が含まれていますので食べ過ぎれば毒です。

なので、食品の種類に注意するのではなく、健康に影響が出る量に注意するようになりました。

嘘ではないんですが、不安を煽る広告宣伝が多いことがよくわかりました。

みぃ

みぃ嘘は言ってないけど デメリットを強調しすぎって広告 多いよねー

夫

夫他のリスクと比べてどれくらい危険かがわからないと すごく不安になるもんね

みぃ

みぃ全部信じてたら たぶん食べるもの無くなっちゃう気がする…

添加物を気にせず食事を楽しめるようになった

40代になって健康に気をつけるようになった頃は、とにかく添加物を避けるようにしていました。

そのせいで、お惣菜やテイクアウトのような中食や お店での外食に悪いイメージを持ってしまいました。

でも、添加物のことや、食品全般のリスクのことを調べて、添加物だけを気にするのはバランスが悪いことがわかったので、今では それほど添加物を気にせずテイクアウトや外食を楽しめるようになりました。

みぃ

みぃ前は 添加物が入ってると なんか罪悪感があったよねー

夫

夫まー今でも できるだけ避けてるけど、食事を楽しむのも同じくらい大事って ホントよくわかったよ

習慣にしたら問題になったこと

お菓子の量が増えてしまった

以前は添加物が悪だと思っていたので、お菓子やスイーツは避けていました。

でも、添加物だけを悪者にしてもバランスが悪いとわかってからは、外食や食べ歩きで お菓子やスイーツを積極的に楽しむようになりました。

ただ、気が緩むと かなり食べてしまうので、食べる口実を作ってしまった気がします…

みぃ

みぃお菓子やスイーツも たまに食べるなら 添加物を気にする必要ないもんね

夫

夫いや、添加物は問題ないけど 糖質と脂質に偏ってるから単純に太るよ

みぃ

みぃその情報 いらなーい!

バランスの良い食事に欠かせない「サラダ」の必需品

サラダスピナー

生野菜はよく洗う必要がありますが、量が多いと、洗った野菜をザルで切っただけでは水がだいぶ残ってしまいます。

そのままドレッシングをかけて食べると、しゃびしゃびサラダです。

でも、サラダスピナーを使えば しっかり水が切れますし、他の手段では手間がかかりすぎるので、ひみりか家では毎日フル活用しています。

みぃ

みぃこちらの記事も参考にしてください

キャベツの千切りピーラー

サラダに千切りキャベツをたくさん入れるなら、キャベツピーラーが断然楽です。

そのうえ、「ののじキャベピィMAX」なら、とんかつ屋さんのような ふわふわでシャキシャキの千切りキャベツが 家庭で簡単にできます。

キャベツが溶けていく感じで 作っていて楽しいので、ひみりか家では毎日フル活用しています。

みぃ

みぃこちらの記事も参考にしてください

いろいろ勉強して重要だと思った基礎知識

食品添加物について

- 食品添加物は、食品衛生法により、食品の製造の過程または加工・保存の目的で、「食品に添加、混和、浸潤その他の方法によって使用する物」と定義されています。そのため、天然物であるか科学的合成物であるかにかかわらず、食品に使用されるすべてのものが、この定義に当てはまれば「食品添加物」ということになります。最終製品に残存するかしないかも関係ないということです。

- 厚生労働省は食品添加物を大きく4つに分類しています。「指定添加物」「既存添加物」「天然香料」「一般飲食物添加物」です。このうち、「既存添加物」「天然香料」「一般飲食物添加物」は「天然添加物」として位置付けれていて、植物や海藻、昆虫、細菌などから作られています。一方で「指定添加物」は主に石油を原料として化学合成されたものもあるため、「合成添加物」と呼ばれることもあります。

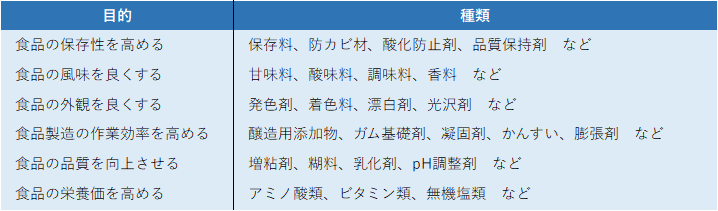

- 食品添加物の主な使用目的と種類は以下のとおりです。。

- 食品添加物を使う目的は、保存性を高めたり、香りをつけたり、製造工程を省略したり、見た目を良くしたり、味を調整したり、栄養を補強したり など、様々な理由がありますが、多くの目的に共通するのはコストカットです。昔ながらの製法や手間暇かけた手作りだと、材料費も時間も格段に多くなってしまいますが、食品添加物を使うことで 安く大量に生産することが可能になります。

食品添加物の食品表示について

- 食品は、生野菜・果物・生肉・鮮魚などの「生鮮食品」と、生鮮食品などを製造・加工した「加工食品」に分類されています。このうち、食品添加物が主に使われるのは「加工食品」であり、加工食品の食品表示は「食品表示法」により定められています。どの加工食品にも パッケージの裏面などに細かく記載されているので、身近なもので確認ができると思います。

- 食品表示法では、食品添加物を「原材料名」の欄に必ず記載することになっています。原材料名の欄には、原材料と添加物を区分して、それぞれ重量の多い順に表示されていますし、原則として使用している食品添加物のすべてを表示しなければならないことになっています。

- 原材料と食品添加物の区切りには、よく「/」が使われています。例えば、焼き菓子の例では、「小麦粉、砂糖、バター、卵、食塩 / 乳化剤、香料、膨張剤」と表示されていれば、「/」以降の「乳化剤、香料、膨張剤」が食品添加物です。「/」の代わりに、改行したり 表示欄を別にしたりすることもあります。

- しかし、食品添加物が使われていても、表示義務が免除されるケースもあります。「キャリーオーバー」や「加工助剤」です。「キャリオーバー」とは、おせんべいに使われている醤油の中の保存料のように、微量で効果が出ないため 表示を免除されている食品添加物のことです。また、「加工助剤」とは、豆腐をつくる過程で使用される消泡剤のように、食品の加工の際に使われていても、完成前に除去されたり 食品自体に影響を与えたりしない食品添加物のことです。

- ただし、表示の免除がないと、表示が多すぎて 影響が大きいものがわかりにくくなってしまいますし、影響が小さいから免除されているので、表示されていない食品添加物を心配する必要はありません。個人個人の判断で重視すべきかどうかを判断するリスクのひとつです。

食品添加物の安全性について

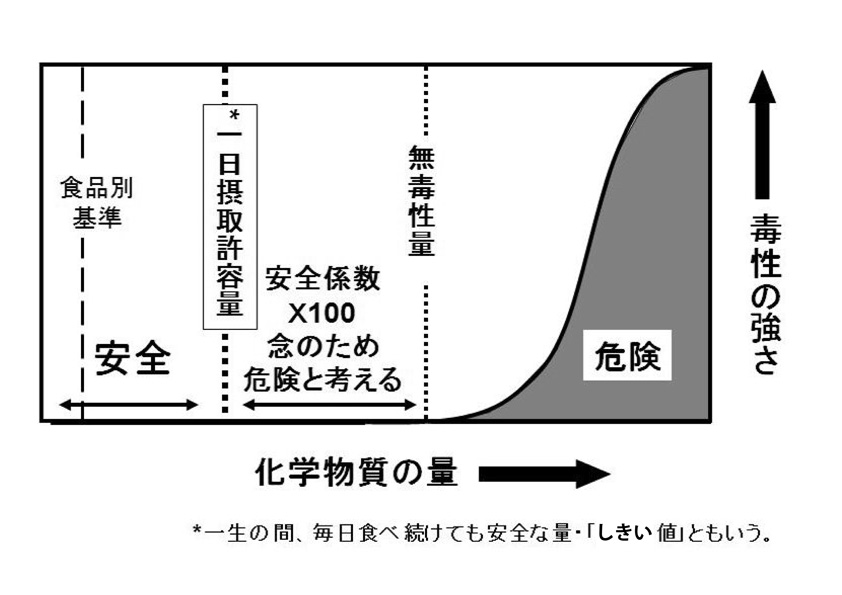

- 意図的に食品に加えられる食品添加物や残留農薬などは、ほぼすべての国で安全性に関するデータを評価したうえで、安全と認められた場合のみ使用が許可される仕組みになっています。安全性を評価するには、多くの場合、動物実験を行います。どんなものでも大量に投与すれば何らかの有害な影響が出ますので、動物に長期間にわたって大量に投与して、用量と反応の関係を調べます。

- そして、有害な影響が出なくなる投与量である無毒性量を調べ、その量に「安全係数」を掛けた量が、「1日許容摂取量」(ADI)になります。人が毎日・一生涯にわたって摂取し続けても健康に悪影響がないとされる1日あたりの摂取量の上限です。通常、体重1㎏あたりの1日摂取量(㎎/㎏体重/日)で表します。また、「安全係数」は実験動物とヒトとの差を考慮した1/10と、ヒトでの個体差を考慮した1/10で、通常、1/100(1/10×1/10)が用いられます。

- この「ADI」を目安として、普通の食生活ではADIを超えることがないことを確認して、食品添加物の使用基準や残留農薬の基準値が設定されています。どんな食品にもさまざまなリスクがあり、病原性微生物のリスクや、未解明なリスクもある中で、食品添加物や残留農薬は、他のリスクに比べて かなり厳しく管理されていると言えます。

- しかし、食品添加物や残留農薬はリスクが明確に把握されている分、基準値超過が報道されやすく、消費者が不安に感じやすいという側面があります。とはいえ、基準を超過していたとしても、「ADI」を大きく下回っていれば、それほど過度に心配する必要はありません。

- 厚生労働省は、食品添加物に関する成分の規格や製造・使用・保存・表示の基準などを「添加物公定書」として取りまとめています。(現在は消費者庁が所管) これは食品衛生法に基づいて定期的に作成されるもので、最新の知見に基づいて改訂されています。食品添加物の公式ルールブックのようなもので、食品メーカーや検査機関もこれを参考に安全な食品づくりを行っていますので、リスクの観点では かなり厳しく管理されていると言えます。そのため、病原性微生物による食中毒は年間1000件程度発生している一方で、食品添加物が原因と断定できる健康被害はここ数十年で起きていません。

- 厚生労働省では、食品添加物を実際にどの程度摂取しているかについて、マーケットバスケット方式(※)で調査しています。最近の調査結果では、実際の摂取量は、健康への悪影響がないとされる「一日摂取許容量」(ADI)を、大きく下回っています。そのため、食品添加物が多く含まれる食品を毎食 大量に食べている食生活でなければ、過度に心配する必要はありません。食品添加物が心配な場合、加工食品が多めになっているケースが多いため、ビタミン・ミネラル・食物繊維の不足など、栄養バランスについてもっと注意を向けた方が良さそうです。

※マーケットバスケット方式:

スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれている食品添加物量を分析して測り、その結果に平均的な1日当たりの食品の喫食量を乗じて摂取量を求めるもの。

すべての食品の安全性について

- 食品に含まれるものは、安全管理の視点から大きく、意図的に食品に加えられるものと、意図せずに食品に含まれてしまうものの2つに分けることができます。意図的に加えられるもののうち、代表的なものが食品添加物や残留農薬などであり、これらのほぼすべては 国で安全性に関するデータを評価し 許可されたうえで、使用されています。

- 一方で、食品に意図せずに含まれていて最も健康被害が大きいのは病原性の微生物など、食中毒の原因になるものです。そのほか、食品そのものが持っている植物アルカロイド(主に植物が作り出す天然の化学物質)や動物性食品に含まれる各種ホルモン、土壌に含まれている重金属や環境汚染物質、カビ毒、高温調理で生成されるアクリルアミドなども、意図せずに含まれるものです。これらは「汚染物質」と言われています。

- 食品添加物や残留農薬などの意図的に食品に加えられるものは、事業者が評価に必要なデータを提出し、安全であることが確認できなければ使用が許可されません。しかし、食品に含まれる「汚染物質」については意図せずに含まれていて、食品添加物のように管理することは不可能ですので、今までの食経験で判断することになります。そのため、食品添加物や残留農薬のように、長期の安全性試験や成分分析をしてから食べられると判断しているわけではないので、ふつうに流通している食品がどこまで安全なのか、実際のところはわからないです。

すべての食品のリスクについて

- ある物質がヒトや環境などに何らかの危害を及ぼすとき、その危害そのもののことを「ハザード」といいます。例えば、「○○は発がん性のある」と言う時、その物質の「ハザード」のことを言っていますが、実際の「リスクの大きさ(どれくらい危険か)」を示すものではありません。その「ハザード」が、どれだけの量を食べれば危険なのかという、量的なことも含めたものが「リスク」です。

「リスク」=「ハザード」×「摂取量」です。 - たとえ、発がん性などの有害な影響があるものでも、食べる量が極めて少なければ「リスク」は小さいです。そのため、有害な影響があるかないかの「ハザード」を気にするよりも、実際に食べている量も含めた「リスク」を気にする方が、食の安全には大事です。

- しかし、実際によく見聞きするのは、「○○は発がん性があるから食べてはいけない!」といった「ハザード」だけの主張です。どれだけの量を摂ると危険かは あまり気にされないのが現状です。人間ではありえないくらいの量をラットに与えた研究結果だとしても、インパクトのある情報の方が反応を集めやすいので、どうしてもメディアで取り上げられることが多くなっています。「ハザード」だけではなく、私たちが実際に食べている量ときちんと比べることが重要です。

- 食品安全について研究している専門家から見ると、食品は未知の化学物質のかたまりです。特定の食品の中には よくわかっていないものがたくさん含まれていますが、食品添加物や残留農薬のような意図的に添加されたものはリスクが明確に見えていて、厳しく管理されているので、危険視するものではありません。

- 一方で、多くの一般の人のイメージでは、食品は100%安全が当然だと思い込まれているので、食品添加物や残留農薬が一切入らないことが良いと信じられている傾向が強いです。しかし、実際には100%安全な食品はこの世に存在しませんので、食品そのもののリスク(よくわかっていないものも含めたリスク)を全般的に想定している専門家との認識のズレは大きいです。

- 事件や事故で、特定の食品や成分が危険だと話題になることがあり、例えば、放射性物質をとにかく避けた方が良いという風潮で いろんなことが提案されます。しかし、食品には よくわかっていないリスクも含めて 複数のリスクがあることを知らないと、放射性物質を避けるために選んだことが、放射性物質よりも大きいリスクを受け入れたということになりかねないです。

- 私たちが毎日口にする食品の大部分は、穀物や お肉や 野菜などの食材そのものであり、食品添加物や残留農薬よりも圧倒的に多いですが、そのリスクは経験的にしかわかっていません。なので、世界中の食品安全機関が一致して勧めているのは、「多様な食品からなるバランスのとれた食生活」です。食品のリスクがまだまだ解明されていない現状では、リスク分散のためにいろいろなもの(同じ食品であっても産地や生産方法もいろいろなものを選ぶ)を食べることが重要であり、日本はその選択の多様性が確保されているので、かなり恵まれている状況だということです。

- 食品はよく、良い・悪い、安全・危険に二分されることが多いですが、どんな食品にもリスクはありますので、悪くて危険かどうかは食品ではなく「量」次第であり、わたしたちの食べ方次第です。そのため、食品安全の基本は、特定のものばかりたくさん食べるのではなく、リスク分散のためにいろいろなものを食べることなのです。

- 健康食品やサプリメントは良いイメージで報道されていますが、医薬品ではないので、普通の食品と同じ扱いでリスクは必ずあります。2024年3月に問題となった紅麹サプリメントのように、摂り過ぎれば健康被害に遭うこともあります。毎日食べるように勧められる健康食品やサプリメントは、特定の成分をたくさん含んでいて、普段の食生活では摂らないような形態で長期間摂取することになるため、食品添加物よりもリスクが高くなることもあり、難易度の高い気をつけるべき食品と言えます。

今回は以上でーす。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!